سوسيولوجيا المعرفة

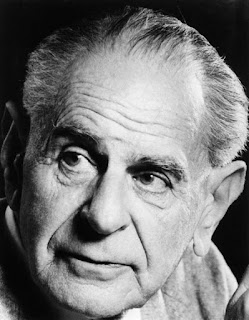

كارل بوبر

(فصل من كتاب كارل بوبر "المجتمع المفتوح وأعداؤه" الجزء الثاني)

لا ريب في أن فلسفات هيغل وماركس

التاريخانية نتاجاتٌ مميّزة لعصرهما؛ عصر التغيّر الاجتماعي. فشأنها شأن فلسفات

هيراقليطس وأفلاطون، وفلسفات أوغست كونت ومِل ولامارك وداروِن، هي فلسفات التغيّر،

وهي تشهد على تأثيرٍ أدى إليه تغيّر البيئة الاجتماعية في عقول من عاشوا فيها، ولا

شك في أنه تأثيرٌ هائل ومرعب نوعاً ما. وكان ردّ فعل أفلاطون على وضعٍ من هذا

القبيل أن حاول إيقاف أيِّ تغيّر. أما الفلاسفة الاجتماعيون الأحدث عهداً فقد ظهر

لي أن ردة فعلهم مغاير تماماً، حيث تقبلوا التغير بل هللوا له، وإن بدا لي أن حب

التغيّير عندهم يساوره قدْرٌ من التردّد والتناقض. فهم وإن تخلَّوْا عن أيِّ أملٍ

في إيقاف التغير، اجتهدوا بوصفهم تاريخانيين في التنبؤ به، ومن ثمّ جعْله قيد

سيطرةٍ عقلانية، ولا ريب في أن هذا بدا محاولةً لترويضه. لذا، يبدو أن التغيّر عند

التاريخاني لم يفقد تماماً أهوالَه ورعبَه.

في عصرنا، حيث لا يزال التغيّر أسرع، نجد

رغبةً لا في النبّؤ بالتغيّر فحسب، بل في السيطرة عليه من خلال تخطيط مركزي واسع

النطاق. تلك الرؤى الكلّية [الشمولية] (التي انتقدتُها في كتابي "فقر النزعة

التاريخانية") تمثل حلاً وسطاً توفيقياً، لو جاز التعبير، بين نظريات

أفلاطونية وماركسية. فقد اندمجت إرادة أفلاطون لإيقاف التغيّر بعقيدة ماركس في

حتميته، فأثمرتا معاً "توليفاً" هيغلياً، مُفادُه المطالبة بأنه ما دام

لا يمكن إيقاف التغيّر تماماً فينبغي على الأقل أن "تُخطط له" الدولة

بسلطتها الممتدة الواسعة، وأن تسيطر عليه.

إن موقفاً كهذا يبدو ـ للوهلة الأولى ـ

محتوياً على نزعةٍ عقلانية، فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحلم ماركس بـ"مملكة

الحرية" التي يكون فيها الإنسان سيد مصيره للمرة الأولى. لكن هذا الموقف في

حقيقة حاله، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعقيدة تتعارض مع العقلانية على وجه التحديد

(ولا سيما مع عقيدة وحدة الجنسالبشري العقرنية، انظر الفصل الرابع والعشرين)، وهي

عقيدةٌ تتماشى تماماً مع الاتجاهات اللاعقلانية والباطنية في عصرنا. وإني لأضع في

اعتباري الاعتقاد الماركسي بأن آراءنا ـ بما فيها آراؤنا العلمية والأخلاقية ـ

تحددها المصلحة الطبقية والوضع التاريخي والاجتماعي لعصرنا بشكلٍ أعم. وتحت اسم

"سوسيولوجيا المعرفة" أو "المذهبية السوسيولوجية" تطورت تلك

العقيدة مؤخراً (فطوّرها شيللر ومانهايم على الأخص) بوصفها نظرية في الحتمية

الاجتماعية للمعرفة العلمية.

تقول سوسيولوجيا المعرفة إن

التفكير العلمي ولا سيما في الشؤون الاجتماعية والسياسية، لا يمضي قدماً في

الفراغ، بل يحدث في جوٍّ مشروط اجتماعياً. فهو متأثر إلى حدٍ كبير بعناصرَ

لاواعيةٍ أو بعناصرَ دون الوعي. وتظل تلك العناصر خفيةً عن عين المفكِّر فلا

يلحظها؛ لأنها تشكل ـ إن جاز التعبير ـ المحلّ الفعلي الذي يسكن هو نفسه فيه، أي

"موطنه الاجتماعي". إن الموطن الاجتماعي الخاص بالمفكر يحدده النظام

الكلّي للآراء والنظريات التي تبدو له صحيحة أو بديهيةً لا يطولها الشك. فهي تبدو

له كما لو أنها صحيحةٌ وبسيطةً جداً على المستوى المنطقي، مثلاً كعبارة "كل

الموائد هي موائد". وهذا ما يفسّر عدم إدراكِه إطلاقاً أيّةَ فرضياتٍ يتحرك

على أساسها. ويمكننا الوقوف على فرضياته الكامنة لو قارنّاه بمفكر آخر يعيش في

موطنٍ اجتماعي مغير تماماً، فهو أيضاً سيمضي قدماً انطلاقاً من نظام فرضيات لا

يرقى إليه شكٌ أبداً، لكنه نظام مختلفٌ تماماً. ولأنه مختلف فلا يوجد جسرٌ فكري

ولا حلٌ وسط توفيقي يمكن عمله بين هذين النظامين. فكل نظام منهما له فرضياته

المختلفة والمحددة إجتماعياً، وهو ما يُطلِق عليه سوسيولوجيو المعرفة "أيديولوجيةً

كلّية". (309)

تُعتَبر سوسيولوجيا المعرفة بلورةً هيغليةً

لنظرية كانط في المعرفة؛ لأنها تواصل اتجاهات كانط في انتقاد ما نصطلح على تسميته

بنظرية المعرفة "السلبية". وأقصد نظريةَ الإمبيريقيين وصولاً إلى هيوم،

وبمن فيهم هيوم، التي تقول بتدفّق المعرفة علينا من خلال حواسنا، وبأن الخطأ الذي

نقع فيه يرجع إلى تدخّلنا في المادة الحسّية المعطاة، أو إلى تداعيات تطورت في

نطاقها، والطريقة المُثلى لتجنب الوقعوع في الخطأ هو أن نظلَّ سلبيين تماماً تجاه

تدفق المعرفة وستقبلين لها فقط. وضد نظرية وعاء المعرفة هذه (وهي ما أُطلِقُ عليها

"نظرية العقل الجردل")، يجادل كانط بأن المعرفة ليست مجموعةً من العطايا

تستلمها حواسُّنا وتخزّنها في العقل كما لو أنه متحف، بل المعرفة ثمرة نشاطنا

العقلي إلى حدٍ كبير حيث يتعيّن علينا الانخراط بفاعلية ونشاط في البحث، مقارنين،

وموحِّدين، ومعمِّمين، إن كنا نريد تحصيل معرفة. ونطلق على تلك النظرية نظرية

المعرفة الإيجابية. وفي هذا الصدد، يتخلى كانط عن نموذج في العلم يخلو من أية

فرضيات مسبقة، ولا يمكن الدفاع عنه. (وحتى هذا النموذج ينطوي على تناقض ذاتي، وهو

ما سيتضح في الفصل التالي). لقد أوضح كانط إيضاحاً تاماً أنه لا يمكننا البدء من

لا شيء، وأنه يتعيّن علينا التعامل مع مهمتنا المجهَّزة بنظامٍ من فرضيات مسبقة

نتمسك بها دون اختبارها بمناهج العلم لتجريبية؛ ويسمى هذا النظام "جهاز

المقولات". وقد اعتقد كانط أنه من الممكن اكتشاف جهاز مقولات واحد وصحيح

ثابت، يمثّل إن جاز التعبير إطاراً ثابتاً بالضرورة لعُدّتنا الفكرية، أي

"العقل" الإنساني. هذا الجانب من نظرية كانط تخلّى عنه هيغل الذي لم

يؤمن ـ مخلفاً كانط ـ بوحدة الجنس البشري. كان هيغل يقول إن عُدّة الإنسان الفكرية

متغيّرة باستمرار، وإنها جزء من ميراثه الاجتماعي. وعلى هذا، لا بدّ أن يتزامن

تطور العقلالإنساني مع التطور التاريخي لمجتمعه، أي مع تطور الأمة التي ينتمي

إليها.

ونظرية هيغل تلك، لا سيما اعتقاده بأن كل

المعرفة وكل الحقيقة "نسبية" ـ بمعنى أن التاريخ هو الذي يحددها ـ

يُطلَق عليها أحياناً "نزعة تاريخية" historism، تمييزاً لها عن "النزعة التاريخانية" historicism، كما ذكرتُ في الفصل السابق)، ومن الواضح أن

سوسيولوجيا المعرفة أو "النزعة السوسيولوجية" ترتبط ارتباطاً وثيقاً بها

أو تتطابق تقريباً معها، والفرق الوحيد هو أنها ـ في ظل تأثير ماركس ـ تركز على أن

التطورالتاريخي لا ينتِج "روحاً قومية" موحَّدة، كما يرى هيغل، بل ينتج

"أيديولوجيات كلّية" متعددة وأحياناً متعارضة داخل الأمة الواحدة، وفقاً

للطبقة أو الفئة الاجتماعية أو الموطن الاجتماعي، عند من يعتنقون تلك

الإيديولوجيات.

ولكن التماثل مع هيغل يمضي إلى أبعدَ من

هذا. لقد قلتُ أعلاه إنه طبقاً لسوسيولوجيا المعرفة، ليس من الممكن إنشاء جسرٍ

فكري أو حلٍّ وسط توفيقي بين الإيديولوجيات الكلية المختلفة. ولا يُقصَد حمل تلك

الشكّية الراديكالية على محمل الجِد تماماً كما يبدو. فثمة طريقة للخروج منها،

طريقةٌ تناظر المنهج الهيغلي في تجاوز الصراعات التي سبقته في ترايخ الفلسفة.

فهيغل ـ وهو روحٌ متوازنة تحلّق بحرّية فوق دوامة فلسفات متعارضة ـ يختزلها كلَّها

إلى مجرد مكوّناتٍ في توليفات أعلى داخل نظامه الفلسفي. وبالمثل، يرى سوسيولوجيو

المعرفة أن "التفكير المتوازن المتحرّر" عند النخبة [الأنتلجنسيا]

المغروزة بشكلٍ فضفاض في تقاليدَ اجتماعيةٍ قادرٌ على تجنب مزالق الإيديولوجيات

الكلّية: فتقدر النخبة على اختراقها والرؤية من خلالها، وكشف النقاب عن تنوعها وعن

الدوافع الخفية والمحدِّدات الأخرى التي تلهمها. ومن ثم، تؤمن سوسيولوجيا المعرفة

بأن درجة الموضوعية الأعلى يمكن تحقيقها عن طريق تفكير متوازن متحرر يحلل

الإيديولوجيات الخفية المتنوعة وجذورها في اللاوعي. يبدو أن الطريق إلى معرفةٍ

صحيحة هو كشف النقاب عن فرضيات لاواعية، وهو نوع من علاجٍ نفسي لو جاز التعبير، أو

إن جاز لي القول "علاج اجتماعي". وحدُه من يستطيع أن يحلل تحليلاً

اجتماعياً ومن يتحرر من ذلك المركّب الاجتماعي، أي من إيديولوجيته الاجتماعية،

يستطيع الحصول على توليفة المعرفة الموضوعية الأعلى.

في فصلٍ سابق، عند تناول "الماركسية

الجلفة" ذكرتُ اتجاهاً يمكن ملاحظته لدى مجموعة فلاسفة محدثين، وهو الاتجاه

إىل كشف النقاب عن الدوافع الخفية التي تحرك أفعالنا. تُعزى سوسيولوجيا المعرفة

إلى تلك المجموع، ومعها التحليل النفسي وفلسفات بعينها تكشف النقاب عن

"اللامعنى" في مبادئ أو تعاليم خصومها. وفيما أعتقد، تكمن شعبية وجهات

النظر تلك في سهولة تطبيقها، وفي الارتياح الذي تمنحه لمن يرون من خلالها الأشياء،

عبر حماقات غير مستنيرة. ولكن تلك السعادة مؤذية وضارة، إن لم تكن كل تلك الأفكار

مسؤولة عن هدم الأساس العقلاني لأية مناقشة، بإقامة ما أسمّيه "تمكين

الدوغمائية". (وهو ما يماثل إلى حدٍما "الأيديولوجيا الكلّيّة"). وقد فعلت الهيغلية ذلك بإعلانها قبول التناقضات، بل وحتى

إثراءها. لكن إن لم نتخلص منالتناقضات فسيستحيل أيّ نقد وأيّ نقاش، ما دام النقد

يقوم على الإشارة إلى التناقضات إما داخل النظرية محل النقد، أو بينها وبين بعض

حقائق التجربة. والموقف من التحليل النفسي مماثل: فالمحلل النفسي يمكنه

تفسيسر أية اعتراضات بإيضاح أنها ترجع إلى أشكالٍ من الكبت لدى الناقد. ولا يحتاج

فلاسفة المعنى ـ مرةً أخرى ـ سوى إلى الإشارة إلى أن ما يتمسك به خصومهم خَلْوٌ من

المعنى، وهو ما سيظل صحيحاً دوماً، ما دام "اللامعنى" يمكنه إقرار أن

أية مناقشة حوله هي بحكم التعريف بلا معنى. وقد اعتاد الماركسيون، بطريقة مماثلة،

على تفسير اختلاف عدوهم بتحيّزه الطبقي، واعتاد سوسيولوجيو المعرفة على تفسير

اختلافه [اختلاف عدوّهم] عنهم بإيديولوجيته الكلّية. ومن اليسير تعبئة مناهج من

هذا القبيل والتسلّي بها عند من يتمسكون بها، لكنها تهدم بشكلٍ واضح أساس النقاش

العقلاني، وستؤدي في نهاية الأمر حتماً إىل مناهضة النزعة العقلانية، وإلى نزعةٍ

باطنية.

ورغم تلك المخاطر، لا أفهم السببَ في أنه

ينبغي عليَّ التخلّي تماماً عن متعة التعامل بتلك المناهج. فمثل المحلل النفسي

الذي يطبِّق التحليل النفسي على الناس بشكلٍ أفضل، يدعو المحللون السوسيولوجيون

إلى تطبيق مناهجهم على أنفسهم بسخاء لا يقاوَم تقريباً. أليس وصفهم للإنتليجنسيا

المتجذّرة [المغروزة] بشكلٍ فضفاض في التقاليد وصفاً جدَّ قريبٍ من جماعتهم

الاجتماعية؟، وأليس من الواضح أيضاً ـ على افتراض أن نظرية الأيديولوجيات الكلّية

[الوعي الطبقي] نظريةٌ صحيحة ـ أنه جزءٌ

من أية أيديولوجيا كلّية تؤمن بأن جماعة المرء تخلو من التحيّز وأن النخبة

هي القادرة وحدَها على تبنّي الموضوعية؟ ثم أليس من المتوَقّع لهذا السبب، على

افتراض صدق تلك النظرية، أن من يتمسّكون بها سيَخدعون أنفسهم دون وعيٍ بإنتاج

تعديل على النظرية من أجل إنشاء موضوعية وجهات نظرهم؟.

وهل بمقدورنا إذاً أن نحمل على محمل الجِد

زعمَهم بأنه عن طريق تحليلهم السوسيولوجي لأنفسهم يحققون درجةً أعلى من الموضوعية،

وزعمَهم بأن التحليل الاجتماعي يمكنه طرحُ أية أيديولوجيا كلّية جانباً؟. لكن

بمقدورنا حتى التساؤلُ عمّا إذا لم تكن النظرية بأكملها تعبّر ببساطة عن المصلحة

الطبقية لتلك الجماعة الخاصة، وعن الإنتليجنسيا المتجذّرة بشكلٍ فضفاض في

التقاليد، وإنْ كان من الثابت بما فيه الكفاية أن الهيغلية هي لسانُهم الأمّ.

كم هم قلّة سوسيولوجيّو المعرفة الذين

نجحوا في العلاج الاجتماعي!؛ أي في استئصال أيديولوجيتهم الكلّية، وهو ما سيتّضح

بشكلٍ خاص، لا سيما لو وضعنا في حسباننا علاقتهم بهيغل. فلا يخطر على بالهم أنهم

ليسوا سوى تكرارٍ له، ولا يعتقدون أنهم تجاوزوه فقط، وإنما نجحوا في الرؤية من

خلاله وحلّلوه سوسيولوجياً أيضاً، وأن بمقدورهم الآن النظر إليه، لا من أيِّ موطن

اجتماعي خاص، بل موضوعياً من موضعٍ أعلى منه ومتفوّقٍ عليه. ويقول لنا هذا الفشل

الملوس في تحليل الذات ما فيه الكفاية.

لكن، فلنُنَحِّ المزاح جانباً، ثمة

اعتراضاتٌ أخطر. فسوسيولوجيا المعرفة لا تُبيد الذات فحسب، ولا تشجِّع على التحليل

الاجتماعي فحسب، بل تكشف أيضاً عن فشلٍ مذهلٍ في فهم موضوعها الرئيسي فهماً

دقيقاً، أي: الجوانب الاجتماعية في المعرفة، أو على الأصح، في المنهج العلمي. فهي

تَعتبر العلمَ أو المعرفة علميةً تحدث في عقل العالِم الفرد أو "وعيه"،

أو ربما هي نتاج عمليةٍ على هذه الشاكلة شريطة فهمها بتلك الطريقة، فما نسميه

الموضوعية العلمية يصبح غير قابلٍ للفهم تماماً أو حتى مستحيلاً حقاً، لا في

العلوم الاجتماعية أو السياسية فحسب، حيث تلعب المصالحُ الطبقيةُ والدوافع الخفيّة

المماثلة دوراً، بل الأزيد في العلوم الطبيعية أيضاً. وكل من لديه فكرة عن تاريخ

العلوم الطبيعية يعرف الإصرار والمثابرة العاطفية التي تميّز العديد من خلافاتها.

فالتحيّز الذي يبديه بعض علماء الطبيعة لصالح ذرّيتهم الفكرية أشد بكثير من قدر

التحيّز السياسي المؤثر في النظريات السياسية.

ولو عثرنا على الموضوعية

العلميّة في حِياد عالِمٍ أو موضوعيته، كما تفترض بسذاجة النظرية السوسيولوجية في

المعرفة، فسيتعيّن علينا توديعها بعبارةٍ بسيطة: "مع السلامة". وفي الواقع، لا بدّ أن نتحلّى بارتيابٍ أكبر مما تتحلّى به سوسيولوجيا

المعرفة؛ فلا شك في أننا نعاني جميعاً في ظلِّ نظام تحيّزاتنا (أو

"الإيديولوجيات الكلّية"، لو فضّلنا هذا المصطلح)، وأننا جميعاً نسلم بالعديد من الأشياء على أنها بديهية،

فنقبلها دون تمحيص، وحتى باعتقاد ساذج ويقيني بأن النقد غير ضروري بالمرة، ولا

يُستثنى العلماء من هذه القاعدة، حتى وإن طهّروا أنفسهم سطحياً من بعض تحيّزاتهم

في مجال عملهم. لكنهم لم يطهّروا أنفسهم بواسطة تحليل اجتماعي أو أيّ منهج

مماثل؛ فهم لم يحاولوا القفز إلى مستوىً أعلى من الذي يُمكِنُهم فهمه، فيحللوا

اجتماعياً حماقتهم الإيديولوجية وينقّحوها. فبجَعلٍ عقولهم أكثر

"موضوعية"، من المحتمل عدم تمكّنهم ن اكتساب ما نسميه "الموضوعية

العلمية". كلا، فما نعنيه عادةً بهذا المصطلح يرتكز على أسسٍ مختلفة. إنها

مسألة منهجٍ علمي. وبما يكفي من المفارقة، ترتبط الموضوعية ارتباطاً وثيقاً

بالجانب الاجتماعي في المنهج العلمي، فالعلم

والموضوعية العلمية لا ينجمان (ولا يمكنهما أن ينجما) عن اجتهادات عالِمٍ فردٍ كي

يكون "موضوعياً"، بل عن "التعاون غير الودّي بين علماء كثُر".

من الممكن وصف الموضوعية العلمية بأنها تفاعل ذوات المنهج العلمي. لكن هذا

الجانب الاجتماعي في العلم يهمله إهمالاً تاماً تقريباً من يُسَمُّون أنفسهم

سوسيولجيو المعرفة. (314)

إن جانبَين في منهج العلوم الطبيعية على

درجةٍ من الأهمية في هذا الصدد، ويشكلان معاً ما أسميه "الطابع العام في

المنهج العلمي". الجانب الأول، هو الدخول في "انتقاد حرّ".

فالعالِم يعرض نظريته وهو على اقتناع كامل بأنها محصّنة تماماً ضد النقد. ولكن

اقتناعه لن يؤثر في زملائه ومنافسيه من العلماء، فالحاصل أن النظرية تتحدّاهم:

بمعنى أنهم يعرفون أن الموقف العلمي يعني انتقاد كل شيء، وقَلّ أن تردعهم سلطاتٌ

مرجعية. وثانياً، يسعى العلماء إلى تجنب الحديث بأغراض متعارضة (وأذكّر القارئ أني

أتحدث عن العلوم الطبيعية، ولكن جانباً من علم الاقتصاد الحديث يدخل في هذا

السياق)؛ فيسعون بمنتهى الجدِّية إلى الحديث بلغةٍ واحدة وباللغة نفسها، حتى ولو

استخدموا لغاتهم الأم المختلفة. ويتحقق ذلك في العلوم الطبيعية عن طريق الاعتراف

بالتجربة بوصفها الحَكَم غير المتحيّز في خلافاتهم. وحين أتحدث عن

"التجربة"، أقصد تجربة شخصية "عامة" كالملاحظات والتجارب، في

مقابل التجربة الجمالية أو الدينية "الأخصّ". ولن تكون التجربة

"عامةً" إلا حين يتمكن كل شخصٍ من تكرارها. ومن أجل تجنّب الحديث بمانٍ

متضاربة، يسعى العلماء إلى التعبير عن نظرياتهم بصورة تمكّنهم من اختبارها، أي

تفنيدها ودحضها (أو تأييدها) من خلال التجربة بهذا المعنى السالف.

وذلك هو ما يشكل الموضوعية العلمية. فكل

مَن يتعلم تقنية فهم النظريات العلمية واختبارها يمكنه تكرار التجربة والحكم

بنفسه. ورغم ذلك، سيوجد دوماً بعض من يتوصّلون إلى أحكام جزئية أو حتى شاذّة. ولكن

ذلك لا يساعد في ـ ولا يُخِلّ إخلالاً جاداً تـ ـ عملِ مختلف المؤسسات الاجتماعية

الهادفة إلى تعزيز الموضوعية والنقد العلميين، كالمختبرات والدوريات والمؤتمرات

العلمية. ويكشف هذا الجانب من المنهج العلمي عمّا يمكن أن تحققه مؤسسات هادفة إلى

إتاح رقابةٍ عامة، وتحققه علَنيّة الرأي العام، حتى لو كان هذا الرأي العام قاصراً

على دائرة المتخصصين. أما حين تُستخدم السلطة السياسية لقمع حرية النقد، أو حين

تعجز عن حمايته، فستضعِف دورَ تلك المؤسسات، التي يعتمد عليها في النهاية كل

التقدم العلمي والتقني والسياسي.

ومن أجل شرحٍ إضافيٍّ إذ لا يزال ذلك

الجانب من المنهج العلمي مهمَلاً للأسف، من الأفضل تمييز العلم بمناهجه لا

بنتائجه. فلنفترض أن عرّافاً كتب كتاباً بأسسلوب الحالم أو ربما بأسلوب الكتابة

التلقائية. ثم لنفترض كذلك أنه في سنواتٍ لاحقة نتيجة اكتشافاتٍ علمية حديثة

وثورية، كتب عالِمٌ كبير (لم يكن قد رأى ذلك الكتاب) نفس الكتاب بالضبط. أو لنقل

بشكل مختلف، نفترض أن العرّاف "رأى" كتاباً علمياً لم يكن قد كتبه بعد

عالِمٌ بسبب أن عديداً من الاكتشافات ذات الصلة لم تكن معروفةً في ذلك الوقت. ونحن

نتساءل الآن: هل من المستحسَن القول بأن العرّاف كتب كتاباً علمياً؟. نفترض أنه لو

عُرض في ذلك الوقت على علماءَ مختصين كي يحكموا عليه فسيوصف بأنه غير مفهوم إلى

حدٍ ما، وخياليٌ إلى حدٍّ ما، ومن ثمّ سيتعيّن علينا القول بأن كتاب العرّاف لم

يكن حين كتبه كتاباً علمياً ما دام لم يكن ثمرة منهجٍ علمي. وسأطلق على ثمرةٍ من

هذا القبيل ـ ليست نتاجَ منهج علمي رغم أنها تتفق مع بعض النتائج العلمية ـ قطعةً

من "العلم المنزَّل" [علمٌ موحىً به].

ومن أجل تطبيق تلك الاعتبارات على مشكلةِ

العلنية والشيوع في المنهج العلمي، فلنفترض أن روبنسون كروزو (وهي سيرة تخيلية

تحكي عن شاب انعزل في جزيرة وحيداً لمدةٍ طويلة دون أن يقابل أحداً من البشر، ثم

بعد سنوات قابَل أحد المتوحشين، وعلّمه بعض ما وصل إليه الإنسان المتحضر، وفي

نهاية القصة عاد إلى أوروبا حيث الحضارة ـ المترجِم ـ ) نجح في أن يبني على جزيرته

مختبرات فيزيائية وكيميائية، ومراصد فلكية، إلخ..، ثم نجح في كتابة عدد كبير من

الأوراق، بناها كلها على الملاحظة والتجربة. ولنفترض أنه قضى وقتاً طويلاً في

إعدادها وتنظيمها، وأنه نجح في بناء أنظمة علمية وصفية، تتوافق فعلاً مع النتائج

التي يقبلها علماؤنا في الوقت الحاضر. عند التفكير في صفة هذا العلم المنسوب إلى

كروزو، سيميل بعض الناس ـ للوهلة الأولى ـ إلى الجزم بأنه علم حقيقي وليس

"علماً منزّلاً"؛ فهو بلا ريب أشبه بالعلم ن الكتاب العلمي المنزّل على

العرّاف، لأن روبنسون كروزو طبّق قدراً كبيراً من المنهج العلمي. ولكني أجزز بأن

ذلك العلم المنسوب إلى كروزو لا يزال من النوع "المنزّل" وأنه يفتقر إلى

مبدأ المنهج العلمي. وبموجب ذلك، فكوْن أن كروزو توصّل إلى نتائجنا نفسها لهو أقرب

ما يكون إلى المصادفة والإعجاز كما في حالة العرّاف. فلا أحد غيره قد راجع نتائجه،

ولا أحد غيره صحّح أحكامه المسبقة وتحيّزاته الناجمة حتماً عن تاريخه الذهني، ولا

أحد أعانه على التخلص من العمى الغريب المتعلق بالاحتمالات الكامنة في نتائجنا

الناجمة عن أن معظمها قد تُوِصِّل إليه غبر مقاربات خارجة عن الموضوع نسبياً. وأما

عن أوراقه العلمية فهي ليست سوى محاولاتٍ لتفسير عمله لأشخاص لم يقوموا بها بحيث

يمكنهم تحقيق انضباط، عبر تواصل واضح ومعقول هو أيضاً جزءٌ من المنهج العلمي.

الخلاصة ـ وهي غير مهمة نسبياً ـ أن وصف علم كروزو بأنه علمٌ "منزّل"

أمرٌ واضح، وأقصد اكتشاف كروزو لـ "معادلته الشخصية" (لأن علينا افتراض

أنه قام بذلك الاكتشاف)، واكتشافه لزمن ردِّ فعلِه الشخصي الذي يؤثر في ملاحظاته

الفلكية. وبطبيعة الحال، من المتصوَّر أنه اكتشف ـ لنقلْ ـ التغيرات في زمن ردِّ

فعلِه، وأنه انتهى بتلك الطريقة إلى عمل التفاوتات المحتملة فيه. لكن لو قارنّا

تلك الطريقة في اكتشاف زمن ردِّ الفعل، بالطريقة التي اكتُشف بها في العلم

"العام" ـ من خلال التناقض بين نتائج يتوصل إليها ملاحظون مختلفون ـ فإن

وصف علم روبنسون كروزو بأنه "منزّل" يصبح وصفاً ظاهراً جلياً. (317)

ولتخليص تلك الاعتبارات، من الممكن القول

بأن ما نسميه "الموضوعية العلمية" ليس نتاج حياد عالِمٍ واحد، بل نتاج

الطابع الاجتماعي أو العام للمنهج العلمي؛ فحياد العاِم الفرد ـ ما دام يوجد ـ ليس

هو المصدر وإنما هو نتاج موضوعية العلم المنظَّمة اجتماعياً أو مؤسسياً.

ويرتكب الكانطيون والهيغليون على السواء

الخطأ نفسه، مفترضين أن فرضياتِنا المسبقة (ما دامت هي أدواتنا التي نبدأ بها ولا

نستغني عنها ولا يرقى إليها الشك، وهي التي نحتاجها في "القيام"

بتجاربنا) لا يمكن تغييرها بقرار ولا دحضُها بالتجربة؛ فهي أعلى من المناهج

العلمية المستخدَمة في اختبار النظريات، وتتجاوزها، فتشكل فرضياتٍ أساسيةً سابقة

على كل الفكر. لكن ذلك مبالَغة، مبنية على سوء فهم العلاقات بين النظرية والتجربة

في العلم. لقد كان أحد إنجازات عصرنا العظمى، إيضاح

أينشتاين أننا في ضوء التجربة نسائل فرضياتِنا المسبقة عن المكان والزمن ونراجعها،

وهي أفكارٌ يُرى أنها فرضيات مسبقة ضرورية لكل العلم وتنتمي إلى "جهاز

مقولاته". ومن ثَمّ، فالهجوم الارتيابي على

العلم الذي بدأته سوسيولوجيا المعرفة انهار في ضوء المنهج العلمي. لقد أثبت المنهج

التجريبي أنه قادرٌ تماماً على الاعتناء بنفسه. (318)

لكنه يفعل ذلك، لا عن طريق

التخلص من أحكامنا المسبقة كلها مرة واحدة، بل بالتخلص منها واحدةً فواحدة. والحالة الكلاسيكية في صميم الموضوع هي مة أخرى اكتشاف أينشتاين

لأحكامنا المسبقة المتعلقة بالزمن. لكن أينشتاين لم يكن ينوي اكتشاف الأحكام

المسبقة، ولم يكن ينوي حتى انتقاد تصوراتنا عن المكان والزمن. فمشكلته كانت مشكلة

ملموسة في الفيزياء، ألا وهي إعادة صياغة نظريةٍ كانت قد انهارت بسبب عدة تجارب

بدت في ضوء النظرية تُناقِض إحداها الأخرى، فأدرك أينشتاين ومعظم الفيزيائيين أن

النظرية كانت خاطئة. واكتشف أننا لو غيّرناها عند نقطةٍ كان كل شخصٍ يعتبرها حتى

الآن بديهية ـ ولذا كانت تفلت من الملاحظة ـ فسنتغلّب على المشكلة. وبكلمات أخرى،

طَبَّق أينشتاين مناهج النقد العلمي والاختراع والتخلص من النظريات ومناهج التجربة

والخطأ. ولا يؤدي هذا الأسلوب إلى التخلي عن كل

أحكامنا المسبقة، وإنما يمكّننا من اكتشاف أنه لم يكن لدينا حكم مسبق إلا بعد

التخلص منه.

[الأنسب القول: ولا يمكنّنا

من اكتشاف أنه كان لدينا حكم مسبق إلا بعد التخلص منه.]

لكن من المؤكد ضرورة الاعتراف بأن نظرياتنا

العلمية ـ في أية لحظة محددة ـ لن تعتمد على التجارب فقط، إلخ..، في تلك اللحظة،

بل أيضاً على أحكامٍ مسبقة مفروغ منها أيضاً، لم نكن واعين بها (رغم تطبيق مناهج

منطقية بعينها تساعدنا على الكشف عنها). وعلى أية حال، نستطيع القول في هذا لاصدد إن العلم قادر على التعلم وعلى تحطيم بعض قشوره. وقد لا

تكون العملية مكتملة، لكن لا يوجد حاجز ثابت ونهائي يجب التوقف عنده. فأية فرضيّة

يمكن من حيث المبدأ انتقادها. وحين يكون بمقدور أيِّ أحدٍ انتقادها، تتشكل

الموضوعية العلمية.

ولا تكون النتائج العلمية "نسبية" (لو

استخدمنا هذا المصطلح) إلا بقدر ما هي نتائج مرحةٍ معيّنة في التطوّر العلمي يمكن

تجاوزها أثناء مسار التقدم العلمي. لكن ذلك لا يعني أن الحقيقة "نسبية".

كلا ولا أن قولاً صحيحاً فهو صحيح إلى الأبد. وإنما لا يعني سوى أن معظم النتائج

العمية لها طابع الفرضيات، أي هي عبارات يكون

الدليل عليها غير قاطع، ولذا فهي قابلةٌ للمراجعة في أيّ وقت. هذه الاعتبارات

(التي تناولتُها بشكلٍ أكمل في موضعٍ آخر)، رغم أنها ليست ضرورية لانتقاد

السوسيولوجيين، قد تساعد على تعزيز فهم نظرياتهم، وتلقي أيضاً بعض الضوء ـ وأعود

إلى انتقادي الرئيسي ـ على الدور المهم الذي يلعبه تعاوت الذوات وتفاعلها وعلَنية

المنهج في النقد العلمي والتقدم العلمي.

من الصحيح أن العلوم الاجتماعية لم تحقق تماماً بعدُ

علنية المنهج وشيوعه. ويرجع ذلك جزئياً إلى تأثير أرسطو وهيغل الهادم للعقل. وربما

جزئياً أيضاً إلى إخفاقهما في استخدام الأدوات الاجتماعية المتعلقة بالموضوعية

العلمية. وهكذا، فـ"الإيديولوجيات الكلّية" في حقيقة أمرها، غير قادرةٍ

ـ بل ولا تريد ـ التحدث بلغةٍ مشتركة، أو لو تكلمنا بشكلٍ مختلف، بعض العلماء

الاجتماعيين غير قادرين على التحدث بلغةٍ مشتركة، كلا ولا يريدون. لكن السبب ليس

المصلحة الطبقية، والعلاج ليس توليفاً جدلياً هيغلياً، كلا ولا تحليل الذات. المسار

الوحيد المفتوح أمام العلوم الاجتماعية هو نسيان كل ما يتعلق بالاستعراضات

اللفظية، ومعالجة مشكلات عصرنا العلمية بمعونة المناهج النظرية الموجودة أساساً في

كل العلوم. أقصد مناهج التجربة والخطأ وابتكار فرضيات يمكن اختبارها عملياً، وتخضع

لاختباراتٍ عملية. التكنولوجيا الاجتماعية ضرورية، ويمكن اختبار نتائجها عن طريق

الهندسة الاجتماعية التدرجية. والعلاج المقترح هنا للعلوم الاجتماعية هو على طرف

نقيض من العلاج الذي تقترحه سوسيولوجيا المعرفة. فالمذهبية السوسيولوجية تعتقد

أنها لا تتميز بأمور غير عملية، وإنما تتشابك المشكلات العملية والنظرية كثيراً في

مجال المعرفة الاجتماعية والسياسية، وتخلق صعوبات منهجية في تلك العلوم. وهكذا يمكننا

أن نقرأ في أحد الأعمال الرائدة عن سوسيولوجيا العرفة: "إن خصوصية المعرفة

السياسية على عكس المعرفة "الدقيقة"، تكمن في أن المعرفة والإرادة، أو

المبدأ العقلاني والنطاق اللاعقلاني، يتشابكان جوهرياً على نحوٍ لا ينفصم". وردُّنا

على ذلك هو أن "المعرفة" و"الإرادة" لا ينفصلان أبداً بمعنى

محدد، ولا تؤدي هذه الحقيقة بالضرورة إلى أية عرقلة خطيرة. فلا عالِم يمكنه إحراز

معرفة دون مجهود، ودون تبني همٍّ، وفي مساعيه يوجد في العادة قدر معيّن من المصلحة

الذاتية الضمنية [المتوارية]. المهندس يدرس الأشياء بصورة رئيسية من وجهة نظر

عملية. وهكذا يفعل المزارع. الممارسة ليست عدوّ المعرفة النظرية بل هي

الباعثالأكثر قيمة عليها. ومع أن قدراً محدداً من الترفّع قد يصير إليه العالِم،

فثمة العديد من الأمثلة توضح أنه ليس مهماً للعالِم أن يكون طول الوقت بلا أغراض أو

اهتمامات عملية، بل المهم له أن يظل على اتصال بالواقع وبالممارسة، فمَن يتغاضَوْن

عن هذا يسقطون في المدرسيّة. ولذا، فالتطبيق العملي لاكتشافاتنا هو الوسيلة التي

نُخلِّص بها العلم الاجتماعي من اللاعقلانية، وليس محاولة فصل المعرفة عن

"الإرادة".

أما سوسيولوجيا المعرفة فعلى عكس ذلك تأمل في إصلاح

العلوم الاجتماعية بجعل العلماء الاجتماعيين واعين بالقوى والأيديولوجيات

الاجتماعية التي تكتنفهم دون وعيٍ منهم. لكن المشكلة الرئيسية المتعلقة بالأحكام

المسبقة هي عدم وجود طريق مباشر للتخلص منها. لأنه كيف لنا معرفة أننا نحقق أيَّ

تقدم في محاولتنا تخليص أنفسنا من الأحكام المسبقة؟. ألا تقول لنا الخبرة المشتركة

أن من هم أكثر اقتناعاً بالتخلص من الأحكام المسبقة هم الأكثر تحيّزاً؟. فمَن يعتقد

أن الدرس السوسيولوجي أو السيكولوجي أو الأنثروبولوجي أو أيَّ درسٍ آخر للتحيّزات

والأحكام المسبقة يساعدنا على تخليص أنفسنا منها لهو مخطئ تماماً؛ لأن العديد ممن

يواصلون تلك الدراسات غارقون في التحيّز والأحكام المسبقة، فتحليل الذات لا

يساعدنا في تجاوز الحتمية غير الواعية لوجهات نظرنا [قط]، بل يقود في الغالب إلى

خداعٍ للذات أدهى. ومن ثَمّ، يمكننا أن نقرأ في العمل نفسه عن سوسيولوجيا المعرفة

الإشارات الآتية إلى نشاطاتها: "ثمة ميلٌ متزايد إلى الوعي بالعوامل التي حكمتنا

دون وعي منّا حتى الآن... فمن يخشون من أن زيادة المعرفة بالعوامل المقيّدة التي

تشلّ قراراتِنا وتهدد "الحرية" ينبغي أن يريحوا عقولهم. نظراً لأن من لا

يعرف العوامل المقيِّدة الأكثر جوهرية فيتصرف بشكل مباشر تحت ضغط محدّدات وتقييدات

مجهولة له، لهو وحده المقيَّد حقاً". وليس ذلك سوى تكرار واضح لفكرةٍ عزيزة

على قلب هيغل كرّرها إنغلز بسذاجة حين قال: "الحرية هي تقدير الضرورة". وإن

ذلك لهو حكمٌ مسبق رجعي. فهل من يتصرفون تحت ضغط تقييدات ومحدّدات معروفة، مثلاً

تحت ضغط استبداد سياسي، قد جعلتهم معرفتهم بها أحراراً؟. وحده هيغل من يقدر على

إخبارنا بحكاياتٍ من هذا القبيل. إلا أن سوسيولوجيا المعرفة التي تحافظ على ذلك

الحكم المسبق الخاص تظهِر بوضوح كافٍ عدم وجود طريق مختصر لتخليصنامن

إيديولوجياتنا. (هيغلي الآن، وهيغلي على الدوام). إن تحليل الذات ليس بديلاً عن

الأفعال العملية الضرورية لتأسيس مؤسسات ديموقراطية تضمن ـ وحدها ـ حرية الفكر

النقدي وتقدُّم العلم. (322)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق