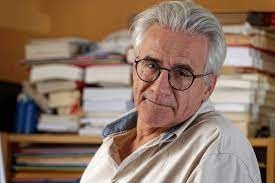

عن فارس ساسين

ميريام ساسين تكتب عن والدها فارس ساسين،

أستاذ الفلسفة والمفكر والمثقف الذي رحل..

النص نشرته بالفرنسية في جريدة

"الأوريان لو جور". هذه ترجمته إلى العربية..

حين أفكر في طفولتي، فإني أفكر في والدي

بالدرجة الأولى.

فغالبية ذكرياتي عن تلك الفترة مرتبطة به.

فهو قد جعل من طفولتي طفولة خاصة، مثيرة،

غير قابلة للنسيان.

شقيقتي كانت تكبرني بعشر سنوات. حين بدأت

أدرك ما يدور حولي، كانت هي في مرحلة عمرية أخرى.

والدتي كانت منشغلة بآلاف التفاصيل

اليومية. تفاصيل الخروج من حربٍ أهلية وما يمثّله ذلك من صعوبات.

كنت أقضي الكثير من الوقت مع والدي. لا

أدري إن كان ذلك بسبب امتلاكه وقت الفراغ، أم إنه كان يريد معاونة والدتي. في كل

الأحوال، كان يصطحبني معه إلى كل الأمكنة: للتسوّق، ولمشاهدة أصدقائه، كما لحفلات

الافتتاح أو توقيعات الكتب.

وتمضية الوقت مع فارس هي دائماً نوع من

المغامرة. هذا يعني الإثارة والتعلّم.

كنا نمضي مسافات طويلة في السيارة، في

استماع للموسيقى، وبخاصةٍ [جاك] بريل و[جورج] براسّانس، واللذَيْن كان يشرح لي

كلمات أغانيهما حتى أستطيع تقدير قيمة تلك الأغاني بشكل صحيح.

كنا نمضي الساعات عند تاجر [الأعمال الفنّية]

إميل حنّوش متأملين مقتنياته القديمة والجديدة: أيقونات دينية، لوحات لغيراغوسيان،

وفاتح المدرّس، وعارف الريّس ورفيق شرف..

كان يعرّفني على طرائقهم، وعلى تمييز

الحركات المختلفة والمؤثرات.

ينضم إليه أصدقاؤه؛ كنت أستمع إلى

مناقشاتهم بافتتان يجعلني أشعر بانتمائي إلى مجموعتهم، وبأني أصبحت راشدة وبالغة،

وهو ما يحلم به كل طفل في مثل عمري.

في طريق العودة، كنت أطرح عليه أسئلتي حول

بعض عبارات النقاش التي استمعت إليها، وكان دائماً يتكفّل بالشرح بطريقة تسمح لي

بفهم ما يقول.

لقد كان التعلم مع والدي مسلّياً حقاً.

حوارٌ لم يكن يعني سوى كلَينا نحن الاثنين،

وحيث كنت أسعى إلى هزيمته دون أن أوَفَّق إلى ذلك قط.

في المنزل، كان يجعلني أكتشف كبار

الرسامين: من فان غوغ إلى إيغون شييل، ومن السورياليين إلى الرومانطيقيين.

ما يحصل دائماً أنه كان يروي لي القليل،

لكنه القليل الكافي لتأجيج فضولي ثم يتركني أكتشف الباقي بمفردي. ونفس الأمر كان

يحصل في ما يتعلق بالأدب.

كان منذ طفولتي الباكرة حريصاً على أن

يجعلني أشاركه عشقه للكتب، وعلى جعل الكتاب رفيقي الدائم في كل لحظة.

من المكتبة الوردية إلى الخضراء، [أسماء

سلسلة من الكتب بالفرنسية تناسب الأعمار المختلفة]، كان يوجّه قراءاتي، ويخبرني عن

إمكانية الانتقال إلى مستوى أعلى.

أتذكر أيضاً اليوم الذي أعطاني فيه كتاب

أغاتا كريستي: العبيد العشرة الصغار، أو سيرة حياة فرويد.

كانت خطته كما يلي: كان يروي لي بطريقة

شيّقة بداية القصة أو طرفةً ما، ثم يتوقف.

ـ "ثم ماذا؟" اسأله بفضول.

ـ "ليس أمامك إلا أن تقرأي

الكتاب". كان يجيب.

وفي المساء، كان يقدم لي الكتاب.

كان لديّ انطباعُ أني أحيا في مكتبة، لأن

كل الأعمال التي كان يحدثني عنها كانت موجودة لدينا.

كنت منبهرةً من قدرته في العثور على كتابٍ

حدّثني عنه للتو، بين آلاف الكتب، دون أيّ خطأ.

كنت أعود إلى المنزل وأنا أحلم سراً بقراءة

كل كتبه يوماً ما، وفي أن أتحدث معه عنها.

السينما كانت قصة حب أخرى دربني عليها

والدي. لم يشأ يوماً أن يعرض عليّ فيلماً مخصصاً للأطفال. فهذه كان بإمكاني

مشاهدتها في المدرسة، ومع أصدقائي وأقاربي. معه كنت أشاهد أفلاماً "حقيقية".

ذكرياتي الأولى كانت عبارة عن الفيديوات

المخصصة للمنازل: VHS لـ "الناي المسحورة"

لـ إنغمار بيرغمان، و "رفيقتي الشقراء" لـ جورج كوكور.

لم أكن أفهم لغة تلك الأفلام، ولا كنت

أستطيع قراءة الترجمة، لكني كنت مأخوذة بالصور، وبالموسيقى وببعض الرموز التي كان

يقدمها لي كي أفهم القصة.

استأجر في أحد الأيام فيلماً عن سبارتاكوس

لـ ستانلي كوبريك من المركز الثقافي الفرنسي.

استحوذ الفيلم عليّ، وشاهدته على أربعة

أيام متتالية، ما أقلق والدي على صحتي العقلية، فاستعجل بإعادة الفيلم إلى أصحابه.

كنا نقيم في بلدة جديتا، في سهل البقاع،

حيث لم يكن يوجد صالة للسينما.

كنت في الثامنة من عمري حين اصطحبنا والدي

كلَّنا إلى بيروت...

سحر الصالة المظلمة فعل فعله فيّ، وخرجت

منها خلقاً آخر. ستصبح السينما منذ ذلك اليوم مكاني المفضّل في العالم.

طالبته بتكرار الذهاب إليها، فأقام والدي

عهداً أو ميثاقاً بينه وبيني:

كل مرّةٍ أحصل فيها على علامة جيدة،

يصحطبني لمشاهدة فيلمٍ في السينما

احترم كلانا هذا العهد، وأصبح طقساً مقدساً.

لقد أصبحت السينما المحطة التالية في حياتي.

وحين أعلنت لوالدي رغبتي في دراسة السينما،

كان محبطاً بعض الشيء: "كنت أرغب أن تمتهني مهنة أكثر جدية، وأن تكون السينما

كهواية.." « J’ai envie que tu fasses un métier plus sérieux et

que le cinéma soit ton violon d’Ingres. »

لكني أجبته بأن خياري هذا كان خطأه هو..

بعد ذلك دافع عن خياري هذا أمام العائلة

كلها، وبخاصة أمام عمي الذي كان يريدني أن أكون محامية. لكنه اشترط عليّ أن أن

أجتاز البكالوريا الفرع العلمي وليس الأدبي.

اكتشفت لاحقاً أنه كان يأمل في أن أبدّل

رأيي، وكان يريد أن أحتفظ بكامل خياراتي (التي تتيحها البكالوريا العلمية فقط).

حصلت على شهادتي فرع علوم الحياة. من

ناحيته التزم فارسٌ بوعده: لقد احترم خياري، وسمح لي باختيار جامعتي، ولم يحاول

صرفي عن الخيار الذي ارتضيته.

ومن وقت لآخر كان يشجعني حتى على المجازفة

وعلى متابعة شغفي.

وحين أصبحت منتجة سينمائية، تأكدت بأني

انتهيت إلى نفس مهنته: هو كان ينشر الكتب، وأنا كنت أنتج الأفلام.

نحن كلينا اخترنا مهنَ الظلّ، ونحن كلينا

نؤازر المبدعين ونقدم لهم الأدوات التي تساعدهم على إنجاز أعمالهم.

نحن كلينا نعمل من أجل الثقافة. هو لعب

دوراً كبيراً في الوسط الأدبي اللبناني، وأنا أحاول أن أحارب من أجل سينما لبنانية.

لقد شاهد كل أفلامي، ولم أقرأ كل كتبه.

لم يمرّ يوم في حياتي الراشدة دون أن أفكر

فيه، في رغبته بالتميّز، وفي سعيي لأن أجعله فخوراً.

سأبقى أفكر فيه كل الأيام، في عملي وفي

أيامي العادية، من خلال الفنّ أو من خلال تذكري دروس الحياة التي علمني إياها

والتي قد أواجهها مرةً أخرى في قادم الأيام.

(ميريام ساسين؛ عن الأوريون لو جور 2021؛ ترجمتي)

النص بالفرنسية:

Une enfance, un vide

OLJ / Par Myriam Sassine et Rania Sassine, le 12 août 2021 à 00h00

« On est de son enfance comme on est d’un pays. »

Antoine de Saint-Exupéry

Quand je pense à mon enfance, c’est surtout à mon père que je pense. La

plupart de mes souvenirs de cette période sont rattachés à lui. Mon enfance,

mon père l’a rendue spéciale, excitante, inoubliable. Ma sœur avait dix ans de

plus que moi. Elle était déjà dans une autre phase de sa vie quand j’ai

commencé à prendre conscience de ce qui se passait autour de moi. Ma mère était

prise par les milles choses du quotidien, un quotidien au sortir d’une guerre

civile et des multiples difficultés que cela représentait. Je passais beaucoup

de temps avec mon père. Je ne sais pas s’il avait du temps libre, ou s’il

voulait soulager ma mère par moments, mais il m’emmenait partout avec lui.

Faire des courses, voir ses amis, aller à des vernissages ou des signatures de

livres. Passer du temps avec Farès, c’était toujours une aventure. C’était être

stimulée et apprendre. Nous faisions de longues balades en voiture où nous

écoutions de la musique, surtout Brel et Brassens dont il m’expliquait les

paroles pour que je puisse les apprécier à leur juste valeur. Nous passions des

heures chez le marchand d’art Émile Hannouche à contempler ses nouvelles et

anciennes acquisitions : des icônes religieuses, des tableaux de Guiragossian,

de Fateh Moudarres, Aref Rayess, Rafic Charaf... Il m’apprenait à reconnaître

leur style, à distinguer les différents mouvements, les influences. Des amis le

rejoignaient et j’assistais, fascinée, à leurs discussions qui me donnaient

l’impression de faire partie du groupe, d’être devenue une adulte, le rêve de

chaque enfant. Sur le chemin du retour, je lui posais des questions sur des

bribes de conversation que j’avais entendues et il prenait toujours la peine de

m’expliquer d’une manière que je pouvais comprendre. Apprendre avec lui était

ludique. Un échange qui ne concernait que nous deux et où je cherchais à le

battre sans jamais y réussir. À la maison, il me faisait découvrir les grands

peintres : de Van Gogh à Egon Schiele, des surréalistes aux romantiques. Il

arrivait toujours à me raconter peu mais assez pour attiser ma curiosité et me

laissait seule découvrir le reste. C’était la même chose avec la littérature.

Soucieux dès ma petite enfance de me faire partager son amour des livres, il

veillait à ce qu’un livre m’accompagne à tout moment. De la bibliothèque rose à

la bibliothèque verte, il guidait mes lectures, me disant quand je pouvais

passer au niveau supérieur. Je me souviens encore du jour où il m’a donné à

lire Dix Petits Nègres d’Agatha Christie ou une biographie de Freud. Sa

tactique était la suivante. Il me racontait de manière passionnante le début de

l’histoire ou une anecdote, puis il s’arrêtait. Je demandais curieuse : « Et

puis ? » Il répondait : « Tu n’as qu’à lire le livre. » Le soir même, il me le

donnait. J’avais l’impression de vivre dans une bibliothèque car toutes ces

œuvres dont il me parlait étaient chez nous. J’admirais sa capacité de retrouver,

sans jamais se tromper, parmi des milliers de bouquins, celui dont il venait de

me parler. Je parcourais la maison et je rêvais secrètement de lire tous ses

livres un jour et d’en parler avec lui.

Le cinéma est une autre histoire d’amour à laquelle mon père m’initia.

Il n’a jamais voulu me montrer des films pour enfants. Ceux-là, je pouvais les

voir à l’école, avec mes amis ou mes cousins. Avec lui, je voyais de « vrais »

films. Mes premiers souvenirs sont des VHS de La Flûte enchantée de Ingmar Bergman

et My Fair Lady de George Cukor. Je ne comprenais pas la langue ni je ne

pouvais lire les sous-titres, mais j’étais emportée par les images, la musique

et les quelques codes qu’il me donnait pour comprendre l’histoire. Un jour, il

loua une cassette VHS de Spartacus de Stanley Kubrick du Centre culturel

français. Je fis une telle obsession sur ce film, le regardant en boucle

pendant quatre jours jusqu’à ce que mon père s’inquièta de ma santé mentale et

qu’il retourna hâtivement la cassette. Nous habitions à Jdita, dans la plaine

de la Békaa, où il n’y avait pas de salles de cinéma. J’avais 8 ans quand mon

père nous prit en famille à Beyrouth au cinéma optant à mon grand désarroi pour

The Bodyguard à la place de Home Alone. Qu’importe ! La magie de la salle noire

opéra et j’en sortis transformée. Ce jour-là, le cinéma devint mon endroit

préféré au monde. J’ai demandé à y retourner et mon père fit un pacte avec moi.

À chaque fois que j’aurais de bonnes notes, il m’emmènerait voir un film. Ce

pacte, nous l’avons tous deux tenu et il devint un rituel sacré. Le cinéma prit

ainsi une place conséquente dans ma vie. Quand j’ai annoncé à mon père mon

désir de faire des études de cinéma, il était légèrement déçu : « J’ai envie

que tu fasses un métier plus sérieux et que le cinéma soit ton violon d’Ingres.

» Lorsqu’il m’a expliqué ce que voulait dire « violon d’Ingres », je répondis

que c’était de sa faute si je ne voulais rien faire d’autre. Il défendit alors

mon désir devant toute la famille – surtout mon oncle qui voulait que je

devienne avocate – à condition que je passe mon bac en option scientifique et

non littéraire. J’ai découvert plus tard qu’il espérait que je change d’avis et

qu’il voulait que je garde toutes mes options. J’ai passé mon bac, option «

sciences de la vie et de la terre », et Farès a gardé sa promesse. Il a

respecté ma décision, m’a laissé choisir mon université et n’a plus essayé de

me dissuader. Au fur et à mesure que le temps passait, il m’encourageait même à

prendre des risques et à suivre ma passion. Quand je suis devenue productrice,

j’ai réalisé que j’avais fini par faire le même métier que lui. Il publiait des

livres, je produisais des films. Nous deux avons choisi des métiers de l’ombre.

Nous deux soutenons des créateurs et leur donnons les moyens de faire aboutir

leurs œuvres. Nous deux militons pour la culture. Il a joué un grand rôle dans

le milieu littéraire libanais. J’essaie de me battre pour le cinéma libanais.

Il voyait tous mes films, je ne lisais pas tous ses livres. Pas un jour de ma

vie d’adulte n’est passé sans que je ne pense à lui, à son désir d’excellence,

à ma quête de le rendre fier. Je continuerai de penser à lui tous les jours,

dans mon travail ou dans mon quotidien, à travers les arts ou en me remémorant

les multiples leçons de vie qu’il m’a données et que je raconterai peut-être

une autre fois.

Myriam Sassine