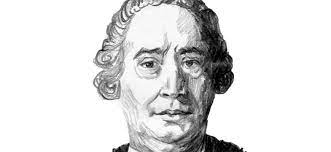

ديفيد هيوم Hume

(1711ـ 1776)

زكي نجيب محمود؛ قصة الفلسفة الحديثة

جاء «هيوم» فانتزع من فلسفة «بركلي» نتيجتَها اللازمة وهي:

الشك

، فالشكُّ هو الخاتمة التي انتهى إليها المذهب التجريبي الذي قام في

إنجلترا. ولقد أراد «بركلي» أن يتجنَّب الشكَّ ما وسِعَه ذلك، لم يُرِد بمذهبه

المثالي إلَّا أن يُخلِّص حقيقتَي الذات والله من مِعْوَل المادية الهدَّام، ولكنه

لم يتنبِه إلى ما تؤدي إليه مُقدماته من نتيجة، كان هو بغَير شكٍّ أول من يرفُضها

ولا يرضاها، فلقد كان بإنكاره لوجود المادة إنما

يُمهِّد الطريق لإنكار العالم الرُّوحي أيضًا؛ وذلك لأنَّنا إذا كنَّا نعجز عن

معرفة شيءٍ إلا ما تُدركه الحواس، فليس من المُمكن أن نعرف وجود العقل، هذه هي

النتيجة المنطقية التي يتضمَّنها المذهب التجريبي، وقد انتزعَها «هيوم»

وجعلها أساسًا لفلسفته كلها.

لقد قال «بركلي» إنَّ حقائق الأشياء الخارجية ليست إلَّا صفاتها التي

نُدركها بالحواس، وأنه ليس وراء تلك الصفات جواهِر كما يزعُمون، وما دامت الصِّفات

من خلق عقولنا، فالأشياء

المادية الخارجية حديث وَهْم وخُرافة، فسلَّم «هيوم» بهذا القول، ثم زاد عليه أن

العقل أيضًا وهْم لا وجود له، فلا مادَّة هناك ولا عقل، إن التجربة —

وهي المصدر الوحيد لعِلمنا — لا تُقدم إلينا فيما تقدِّم جوهرًا من الجواهر

المادية أو العقلية، وكل ما نُدركه من تجارب حياتنا مجموعة من إحساسات، سواء أكانت

آتية عن طريق الحواس، أم من الداخل بإصغائنا إلى بَواطِن أنفسنا «وما دام العقل لا

يعلم قطُّ إلا طائفةً من الإدراكات الحسِّية، وما دامت كل أفكارنا إنما يؤلِّفها

من الأحاسيس، كان من المُستحيل أن نكوِّن بعقولنا فكرةً عن شيءٍ ما تكون مُخالفة

من نوعها للآثار الحسِّية.»

وُلِد «ديفد هيوم» في إدنبره سنة ١٧١١م، ولا نعلم من طفولته وشبابه شيئًا،

إلا أنه درَس في إحدى جامعات فرنسا، وأنه في سنِّ

الرابعة والعشرين أصدر أوَّل كتُبه، وهو أشهرها «رسالة في الطبيعة البشرية»، ولكن هذا الكتاب لم يأبَه له أحد لخمول ذِكر صاحبه،

فاضطرَّ «هيوم» أن يُعيد كتابته من جديد، بحيث يلائم القرَّاء، وأعطاه عنوانًا جديدًا

هو «بحث في العقل البشري»، ونشرَه زاعمًا أنه الجزء الثاني من سلسلة مقالات يعتزِم

إصدارها. ولقد توقَّع هذه المرة أنَّ ما أوردَه في كتابه من الآراء سيُحدِث في

دوائر المُفكرين ضجَّة داوية، ولكن الكتاب ظلَّ كذلك خاملًا، وقد قال «هيوم» نفسه

عنه: «إنَّ كتابي قد وَلَدتْه المطبعة مَيتًا.» أما كتُبه الأخرى فهي: «مقالات

سياسية» على اعتبار أنها الجزء الثالث من مقالاته، «ومحاورات في الدين الطبيعي»

و«تاريخ إنجلترا». ولقد أنعم الله على «هيوم» بصحَّةٍ قوية، ووفرة مادية،

مَكَّنَتاه من مواصلة دراسته وكتابته. هذا وقد عُيِّن أمينًا لمكتبة المُحامين في

إنجلترا، ثم عُيِّن بعدئذٍ كاتمًا للسر في المُفوضية الإنجليزية في فرنسا، فاتَّصل

أثناء إقامته في باريس بالدوائر الأدبية العالية، وأخيرًا عاد إلى بلدِه إدنبره

حيث قضى آخر أعوامه.

وأما فلسفتُه فهي كما قدَّمنا عبارة عن انتزاع النتائج

المنطقية التي تؤدِّي إليها فلسفة سلفَيْه «لوك وبركلي». مع قَبوله لوجهة نظرهما

وآرائهما جُملةً وتفصيلًا.

(١) الآثار الحِسِّية

والأفكار:

يذهب «هيوم» إلى ما ذهب إليه «لوك» من قبلِه، من أنَّ العناصر

التي تتألَّف منها معرفتنا كلها هي المُدرَكات البسيطة التي تتلقَّاها عقولنا

وتنفعل بها، دون أن يكون لهذه العقول أيُّ أثرٍ فعَّال فيها. ثم يقسِّم «هيوم» هذه المدركات قِسمَين هما: الآثار

الحِسِّية والأفكار، وكلاهما في نظرِه من نوعٍ واحد، وكلُّ الفرْق بينهما

هو في درجة القوة التي يؤثر بها

كلٌّ منهما في العقل، فالآثار الحِسِّية أقوى في العقل أثرًا وأوضح ظهورًا، وأما الأفكار فهي عبارة عن آثار حِسِّية تَقادَم عهدُها،

فوهنَت قوَّتُها وضعفُت صُوَرُها. وما دام الأمر كذلك، فلا يمكن أن تنشأ في

العقول أفكار إلَّا إذا سبقتْها آثار حسية، وإذن فالآثار الحِسِّية هي المرجِع

الأخير الذي نقيس به صحَّة الأفكار وحقيقتها، فإذا استطعْنا أن نُرجِع الفكرة إلى

أصلها الحِسِّي كانت صادِقة، وإلا فهي وهْم واختلاق من العقل، وليس لها أصل ممَّا

تَلقَّتْه حواسُّنا من آثار … حقًّا إنَّ هناك أفكارًا

مُركَّبة لا تُماثل الآثار الحسِّية، ولكن لو حلَّلناها ألفَيناها مُكوَّنة من

عددٍ من الأفكار البسيطة التي تنشأ من الحواسِّ مباشرة، وعلى ذلك تكون تلك

الأفكار المُركَّبة صحيحة. ويقول «هيوم» إنه إذا قام

الدليل على أنَّ الآثار الحسية تسبِق الأفكار، وعلى استحالة هذه بغير تلك، فقد

أُجيب على مشكلة الآراء الفطرية التي كثُر حولَها الجدل والنزاع؛ إذ ما دامت

الأفكار تتبَع آثار الحواس، وهذه الآثار الحسية لا تكون إلا في تجارب الحياة، إذن

فليس ثمة أفكار مَفطور عليها العقل منذ ولادته على الإطلاق.

ثم يُفرِّق «هيوم» بعد ذلك بين أفكار الذاكرة وأفكار الخيال، فيقول:

إنَّ الأُولى أنصع وأقوى من الثانية؛ لأنها صُوَر مباشرة لمُدركاتِنا،؛ إذ الذاكرة

تحتفظ بالصورة الأصلية التي أدركْنا عليها الأشياء، وأما الخيال فهو يتناول هذه

الصور الفكرية بالتغيير والتحوير. وبعبارةٍ أخرى: إن الذاكرة تقِف عند حدود

التجربة، أما الخيال فلا يُقيِّد نفسه بذلك، ولهذا يقع في كثيرٍ من الأخطاء،

ويختلق كثيرًا من الدعاوى التي لا يمكن البرهنة عليها.

(٢) العلاقة بين

الأفكار:

ينظُر «هيوم» إلى أفكاره فيراها دائمة الاتصال والانفصال بعضها مع

بعض. وقوة الخيال هي التي تقوم بربط هذه الفكرة بهذه أو بتلك، ويستحيل أن تكون

المُصادَفة وحدَها هي التي تعمل على ربط أشتات الأفكار المُفكَّكة التي تصِل إلى

الذهن، بل لا بدَّ أن يكون هنالك أساس لربط الأفكار، وقاعدة تتصِل بمُقتضاها فكرةٌ

بفكرة أُخرى. ويقول «هيوم» إن لذلك التداعي بين

الأفكار أُسسًا ثلاثة: التشابُه، والتقارُب الزمني أو المكاني، ورابطة العِلَّة

بالمعلول. أما التشابُه فهو أساس كلِّ

العلوم التي ترتكز على البداهة أو على البرهان. كالحساب والجبر، والرياضة بصفةٍ

عامَّة؛ لأن قضايا الرياضة يُدركها العقل بمجرَّد الفكر دون أن يعتمِد في

ذلك على ما هو موجود في زمان أو في مكان، فلو فرضْنا مثلًا أنْ ليس في الطبيعة

كلها مُربَّع ولا دائرة، فذلك لا يمنع الحقائق العقلية التي نُثبتها بالدليل أو

نُدركها بالبداهة عن المُربَّع أو الدائرة، وأما العلاقة

الزمنية أو المكانية، فتقوم على أساسها علوم الطبيعة، وعلى السببيَّة يعتمِد كل ما له علاقة بالحوادث التي تقع في

تجارب الحياة، وهذه السببيَّة هي أوسَع الروابط الثلاث انتشارًا وأشدُّها اتصالًا

بالحياة العادية، فكل ما يقَعُ من حوادث بين الأشياء إنما يحدُث وفقًا لقاعدة

السببيَّة، ولهذا فإنَّ «هيوم» يختصُّها بشطرٍ كبير من بحثه، فهو يُحلِّلها

تحليلًا دقيقًا ينتهي به إلى القول بأن الإنسان لا يدري شيئًا عن الرابطة بين

العِلَّة ومعلولها، وهو يبحث هذا الموضوع في فصلٍ مُسهِب. عنوانه: «العلم

والاحتمال» وهو يكوِّن الجزء الثالث من كتابه.

(٣) العلم والاحتمال:

أراد «هيوم» أن يُبيِّن أنَّ فكرة السببية باطلة؛ لأنَّنا لو

ردَدْناها لأصلها لما وجدْنا بين الآثار الحسية ما يُنْشِئها. ولم تكتسِب فكرة السببيَّة ما لها من قوة إلا بالعادة وحدَها

فقد تعوَّد الإنسان أن يرى حادثةً تتبع أخرى فربط خيالُه بين الحادثتَين برباطٍ

سمَّاه السببية، إذ توهَّم أن الأولى علَّة للثانية، مع أنه لم يتلقَّ

من الحياة الخارجية إحساسًا مُعينًا معناه أن هنالك رابطة ضرورية بين هاتين

الحادثتَين. فكل ما يُصادفه الإنسان في تجاربه العملية هو جزئيات مُفكَّكة ليس

بينها أية صِلة البتة، ولكن إذا كان ذلك كذلك، فما الذي حدا بالإنسان أن يتَّجِه

هذا الاتجاه في تفكيره، ومن الذي أوحى إليه بهذا الوهْم الباطل، أي أن صِلة

السببية تربط بين مفردات الحقائق، مع أن هذه المفردات مُنفصل بعضها عن بعض في

الواقع الخارجي، ولا شأن لأحدِهما بالآخر. نقول إن كانت التجربة العملية لا

تُقدِّم إلينا فيما تُقدِّم من أحاسيس هذه الفكرة، فكرة ارتباط العِلة بالمعلول،

فلماذا فكَّر فيها الإنسان بادئ بدء، وفرَض أنها حقيقة واقعة على الرغم من

حواسِّه؟ إن هذه الفكرة لا يمكن أن تكون قد نشأت من

باطن النفس؛ لأنَّنا قد قرَّرْنا أن ليس لدى الإنسان أفكار فطرية تُولَد معه،

وكل عِلمه مُكتسَب من التجارب وبطريق الحواس، كذلك لا يمكن أن نقول إنها بديهية

تفرِض نفسها على العقل فرضًا؛ لأن المعلول مختلف عن عِلَّته كل الاختلاف، وليس في

مقدور العقل أن يُسلِّم بأن يكون اختلاف المُقدِّمة عن نتيجتها بديهية مقطوعًا

بصِدقها، بل هي — على النقيض من ذلك — ظاهرةٌ تبعث على التفكير وتستوقف النظر، فأنت مهما أمعنتَ في تحليل العلَّة والمعلول الذي ينشأ عنها،

لما وجدتَ أن هذا مُتضمَّن في تلك. إن كُرة «البلياردو» لا تكاد تمسُّ الكرة

الأخرى حتى تبدأ هذه في الحركة، فكيف انبعثَتْ الحركة من الكرة الأولى في الكرة

الثانية؟ إنه ليس في حركة الأولى ما يستدعي الحركة في الثانية. فمن ذا الذي

أوحى إلى الإنسان أن يفرِض بأنَّ هذه علاقة ضرورية لازمة الحدوث باعتبار الأولى

سببًا والثانية مُسببًا؟ إنَّ كلَّ ما يراه الإنسان بحواسِّه من هذه الحادثة

إحساسان مُتعاقبان: كرة أولى تتحرَّك، ثُم كرة ثانية تتحرَّك، ولم تُقدِّم له

الحواسُّ علاقة بين الحركتَين، ولكنه مع ذلك تخطَّى حواسَّه، وزعم أن بين

الإحساسَين علاقة عِلة بمعلول، وأنَّ هذه العلاقة ضرورية مُحتَّمة الحدوث.

يتساءل «هيوم»: من أين جاءت هذه الفكرة التي أضافها الإنسان إلى

الإحساسات المُتفرِّقة التي ليس بينها في الواقع حلقات مُتوسطة تربط الواحدة منها

بالأخرى، فتطوَّع لها الإنسان برابطة السببية، وسَمَّى حادثةً ما عِلة، وسمَّى

الأخرى معلولًا، والحقيقة أنهما حادثتان تتابَعَتا لا أكثر، وليس التتابُع بالطبع

معناه السببيَّة؟ قد يُقال: إن الإنسان قد حكَم بوجود علاقة السببية بين حادثتَين

لمَّا رأى أنهما تتتابعان باطِّراد، ولكن هذا التتابُع مهما اطَّرد فهو تتابُع

فقط، ولا يمكن أن يُفهَم منه أنَّ الحادثة الأولى سبَّبت الحادثة الثانية

وأوجدَتْها … يقول «هيوم» إنها العادة وحدَها هي التي

أدَّت بالإنسان إلى استخلاص هذه النتيجة؛ إذ

توهَّم أنه ما دامت هاتان الحقيقتان قد ارتبطتا في الماضي، فلا بدَّ أن يرتبطا

كذلك في التجارب المُقبِلة. وإذن ففكرة السببيَّة ذاتية محْضة، وهي خدعة من الخيال

الذي يميل إلى فرْض رابطة بين الأشياء والحوادث ليس لها وجود إلا في العقل الذي

يُدركها.

(٤) العالم الخارجي وهْم باطل:

يعتقِد الإنسان أن الأشياء الخارجية تتمتَّع بوجودٍ

مُتَّصل دائم، وهي عقيدة باطلة ووهْم نسجَه الخيال، ويرجع هذا الوهم الخاطئ إلى

العادة أيضًا التي أوهَمَتْنا بوجود علاقات ضرورية بين الأشياء. يُلقي «هيوم» بادئ

بدءٍ هذَين السؤالَين: «لماذا تعزو للأشياء وجودًا مُستمرًّا حتى ولو لم تكن

موجودة؟ ولماذا تفرِض أنَّ تلك الأشياء موجودة خارج العقل مُتميِّزة عن القوَّة

المُدركة؟» ثم يُجيب عن السؤال الأول فيقول: إنَّ الحواس لا تُقدم إليَّ إلا

إدراكًا حاضرًا فقط، فأنا مثلًا أرى مكتبي، ثم أخرج من غرفتي وأعود إليها بعد حينٍ

فأرى المكتب ثانية، فمن أدراني أن هذا المكتب الذي أراه الآن هو نفس المكتب الذي

رأيتُه منذ حين؟ إنها العادة هي التي تَحمِلني على العقيدة بأن مكتبي مُستمرُّ

الوجود، ولكن لو حلَّلتُ الأمر لأيقنْتُ ببُطلان ما تُوحي إليَّ العادة به، أو على

الأقل لشككتُ فيها؛ ذلك لأنني في حقيقة الأمر لا أعلم عن المكتب إلا ما دلَّتْني

عليه عيناي، وهاتان لم تَبعَثا في إلا صُورًا متفرِّقة عن المكتب، فصورة رأيتُها

في الصباح، وأخرى رأيتُها في المساء، وليس لديَّ حجَّة عقلية واحدة أُبرِّر بها

أنَّ ما بعث صورة الصباح هو نفسه الذي بعَثَ صورة المساء، لقد جاءني من العالم

الخارجي عدَّة «مكاتب» فأسرع خيالي الخادع إلى توهُّم أنَّ كل هذه «المكاتب» التي

جاءت بها حاسَّة الإبصار هي في الواقع شيء واحد له وجودٌ مُستمر.

وهذا الوَهْم الباطل الذي نسجَه الخيال ولفَّقَه — بغير

سندٍ يُثبت حقيقته — هو الذي أدَّى كذلك إلى اعتقادِنا بوجود المادية مُستقلة

عنَّا. إنَّني لا أعلَم عن العالم الخارجي إلا ما في ذهني من مُدرَكاتٍ حسية،

فبأيِّ حقٍّ أتعدَّى حدود علمي، وأزعم أن في الكون أشياء غير هذه المُدرَكات؟

إنَّنا نرى بعض أفكارنا واضحةً قوية ناصعة، فلا نُصدِّق أن تكون هذه الأفكار بغَير

أشياء تُقابلها، وبهذا نخلُق وجودَين في كونٍ واحد: أفكار وأشياء!

كلا، ليس في الكون إلا هذه الأفكار التي نُدركها، ومن الخطل

أن نفرض وجود ما لا نعلم.

وليتَ هذه الفأس الهادِمة قد اقتصرت على العالَم المادي، بل تعدَّتْه

إلى العقل نفسه فأنكرَتْه وأزالته من الوجود! هات هذا العقل وسلِّط عليه المقياس

الذي اتَّخذَه «هيوم» لمعرفة ما هو حق وما هو باطل، ثم انظر ماذا يكون من أمرِه،

نحن لا نعلم إلَّا طائفة من آثارٍ حسية، فكل فِكرة مهما جلَّ قدرُها لا يمكن

ردُّها إلى أثرٍ من تلك الآثار الحسية قضَيْنا عليها بالبطلان، تتبَّع إذن فكرة العقل أو الذات ورُدَّها إلى أصلها الحِسي، فهل

أنت واجِدٌ بين الآثار الحسية التي أتتْك من الخارج ما معناه «عقل»؟ هل تُمثِّل

فكرة الذات إحساسًا جاءت به العين أو الأذن، أو أية حاسَّة أخرى؟ كلا، وإذن فقد تقوَّض العقل كما تقوَّضَت

المادة من قبل، فلا عقل هناك، وكل ما في الأمر سلسلة من المشاعر والعواطف يتبع

بعضها بعضًا في حركةٍ دائمة دون أن تكون هناك «ذات» أو «عقل» تُمسكها كلها في آنٍ

واحد.

وبعبارةٍ أخرى ليس لدى تلك القوة المزعومة التي أستطيع بها أن أُخزِّن

طائفةً من الأفكار والمشاعر، بل كل ما لديَّ هو سيل مُتدفق مُتلاحق من الإحساسات

العابرة التي لا يربط بعضها ببعض أية رابطة. فأنا الآن في هذه اللحظة ليس لديَّ

إلا شعور واحد أو فكرة واحدة، وهذه ستمضي من فورها وتحلُّ أخرى مكانها، ثم ثالثة

فرابعة وهَلُمَّ جرًّا، وليس ثمة عقل يُمسكها ويجمع بينها كلها في لحظة بعينها،

فإن كان هذا القول لا يزال غامضًا، فيمكن توضيحه «بفيلم السينما»، فالشاشة لا يظهر

عليها في كل لحظةٍ إلا صورة واحدة، ثم تأخُذ الصور في التتابُع، دون أن يكون بين

الصورة السابقة والصورة اللاحِقة أدنى رابطة، اللهم إلا التتابُع وحدَه، وبديهي

أنَّ الشاشة (وهي مثل العقل في هذه الحالة) لا تحتفظ على صفحتِها بكلِّ الصور في

لحظةٍ واحدة، بل إنَّ الصورة التي تمضي لا عودة لها، وليس هناك مجال إلَّا لصورة

واحدة في لحظةٍ واحدة. ومن تتابُع الصور تنشأ القصَّة، كما أن من تتابُع الأفكار

تنشأ الحياة الفكرية.

وهنا يُعترض على «هيوم» بحق أنه يرفض وجود العقل أو الذات

في آخر رسالته، بعد أن استغلَّ فُرَص وجوده أثناء البحث، فقد زعم أنَّ هناك بعض

العلائق التي تربِط الأفكار فقال: إنَّ الذاكرة والخيال عامِلان من عوامل هذا

الربط، فسواء سَمَّينا هذه القوة التي تربط ما بين الأفكار بالذاكرة أو بالخيال أو

بالعقل، فليس يُقدِّم هذا الاختلاف في الأسماء من الأمر ولا يؤخِّر.

فإنْ صدَق ما ذهب إليه «هيوم» من أن العقل ليس إلَّا إحساسات

مُتناثِرة تتلاحَق في العقل، وتتتابع دون أن يكون بينها أية صِلة، فلقد انهدَمَت

روحانية النفس وخلودها؛ لأنه بذلك لا نفس هناك ولا روح. ولكن هذا الاعتراض ليس له

معنى عند «هيوم»؛ لأنه قد محا المادة والروح على السواء، ولم يُبقِ على شيءٍ منهما

حتى يجوز لنا أن نُسائله: هل النفس روحانية أو مادية؟

ومن نتائج فلسفة «هيوم» أيضًا القضاء على كلِّ دليلٍ ينهض على وجود

الله، فهو يقول في كتابه «محاورات في الدِّيانة الطبيعية»: إنَّنا لا نعلَم عن

العلَّة شيئًا إلا أنها الحادثة السابقة التي نُشاهدها قبل حدوث معلولها، وإذن فلا

بدَّ من مشاهدة الحادثتَين معًا: السابقة واللاحقة على السواء، إنَّنا نستدلُّ من

وجود الساعة على وجود صانعها؛ لأنَّنا رأينا الساعة والصانع كليهما، وإذن فوجود

الكون لا يقوم دليلًا على وجود صانعه، إلا إذا رأيْنا الصانع والمصنوع جميعًا.

وهنا عارَضَه «ريد» بأنَّ في الطبيعة علامات كثيرة تدلُّ على أنه يسير وفق خطةٍ

مُعيَّنة، ووجود خطة تقتضي وجود سببٍ عاقل. فأجابه «هيوم» بأنه إذا كان لا بدَّ

لنا من البحث عن عِلة لكلِّ شيء، لوجب إذن أن نبحث عن عِلةٍ للإله نفسه.

ويُنكر «هيوم» في كتابه «مقالة في المعجزات» وقوع المعجزة، على الرغم

من أنه لا يُنكر إمكانها؛ لأنَّ إمكان وقوع المعجزة الخارجة نتيجة طبيعية لمذهبه

الذي يُنكِر به ضرورة التتابُع السببي بين الأشياء والحوادث، فما دامت الأشياء لا

تتتابع في نظامٍ معين، فمن الجائز إذن أن يحدُث في الطبيعة أيُّ شيء، دون أن

يسترعي ذلك انتباهنا أو يُثير دهشتنا، نقول إنه يُنكر وقوع المُعجزة رغم جوازها عقلًا،

مُحتجًّا بأن التجربة قد دلَّت على أن الكون يسير في نظامٍ مُعين. فالعقل أقرَب

إلى قبول استمرار هذا النظام منه إلى قبول كسرِه واضطرابه. ولكن من حقِّنا أن

نُسائل «هيوم»: لماذا يَعتبِر المعجزة كسرًا لنظام الطبيعة بناءً على نظريته هو؟

أليس يدعونا إلى اعتبار كلِّ حادثةٍ إدراكًا جديدًا لا علاقة له بما سلفَها من

حوادث؟ وعلى ذلك يكون الحادث الذي يُسمِّيه هو كسرًا للنظام المعهود، مجرد إدراك

جديد لا يتَّصِل بالحالة السابقة له، إنه حقيقة جديدة صادفناها في مجرى تجربة

الحياة العملية. إن فلسفة «هيوم» لأمْيَلُ إلى وقوع الحوادث الخارقة غير المعهودة،

بل إنَّ مذهبه ليقتضي أكثرَ من هذا، إنه لا يؤدي إلى أنَّ هناك نظامًا مُعيَّنًا

في الكون، حتى نقول إنه كُسِر أو لم يُكسَر؛ لأنه ليس في أذهاننا فكرة عن نظام

موجود بين الأشياء الخارجية، ولا يمكن أن توجَد هذه الفكرة ما دامت كل معلوماتنا

عبارة عن إحساساتٍ مُفكَّكة مُتناثِرة لا يرتبط بعضها ببعضٍ في نظامٍ أو ما يُشبِه

النظام.

رأيه في الأخلاق:

يرى «هيوم» أنَّ سلوك الإنسان عمل آلي محْض، وليس هناك ما يُسمَّى بالإرادة الحرَّة، فإن عرفْتَ طبيعة إنسان أمكنك أن تتنبَّأ بتصرُّفه في كل

مواقفه المُقبلة، [لكن ألا يتعارض هذا مع نظرية هيوم بتتابع الأحداث دون أي رابط

أكيد بينها؟] وهو يزعُم أن الدافع الأساسي لسلوك الإنسان هو اللذَّة

والألَم، وبهما نُميز بين الخير والشر، وليس العقل هو الذي يوجِّه أعمال الإنسان؛

لأنَّ العقل ملكة نظرية محضة لا شأن لها بالجانب العملي، وكل أثرِه هو أنه يوجِّه

الدافع الذي ينبعِث من الشهوة أو الرغبة، فهو يُبيِّن لنا ما هو حق، ولكنه لا

يستطيع أن يؤثر في السلوك على نحوٍ مُعيَّن.

إن ما يدفع الإنسان إلى العمل هو المشاعر والعواطف، وهو

يُقسِّم هذه المشاعر إلى هادئة وعنيفة، فالأولى تشمل: الجمال والقبح، والثانية

تشمل: الحُبَّ والكُره، والحزن والسرور، والغرور والتواضُع.

وما دامت أعمالنا نتيجة العاطفة فلا يصحُّ أن يكون العقل

حَكمًا أخلاقيًّا، إنما المرجع الذي يجِب أن يحتكِم إليه هو غريزة أخلاقية يعتقد

«هيوم» بوجودها عند الإنسان، وهذه الغريزة تحكُم

على أخلاقية العمل بناء على ما يؤدي إليه من شعور باللذة أو الألم. فالفضيلة هي ما

يُثير في الشخص اللذة، أما ما يُمكننا من الحكم على أعمال الناس، فهي ملكة خاصَّة

عند الإنسان يستطيع بها مشاركة غيره في شعوره، فيحسُّ بنفس إحساسِه، ويقِف ذات

موقِفه، وحينئذٍ يرى هل ما يقوم به غيره من عملٍ يستدعي القدْح أو الثناء؛ لأنه

بذلك يتخيَّل أن ذلك العمل قد وقَع منه هو، ثم ينظُر أي شعورٍ قد أُثير في نفسه،

أهو شعور الزَّهو فيكون العمل صالحًا؟ أم هو شعور الخجَل والضِّعَة فيكون غير صالح؟ فاستحسان العمل أو استهجانه يكون على أساس ما يُثيره من زهوٍ

أو ضعة، وهذا هو مِقياسُنا في الحُكم على سلوك الناس، وليس صحيحًا ما يُقال

من أنَّنا نحكُم بناءً على ما نراه صالحًا لنا، أي أنَّ مِقياسنا هو حُب الذات؛

لأننا قد نمدَح عملًا قام به رجل منذ آلاف السنين، أو عملًا باسِلًا يقوم به أحد

أعدائنا، مع أنه قد يتعارَض مع مصلحتنا.

لقد سبق القول إنَّ الفضيلة هي ما تبعَث في النفس الرِّضا واللذة،

ومعنى ذلك أن الخير هو ما ينفع، ولكن «هيوم» يُحذرنا أن نأخذ كلمة المنفعة بمعناها

الفردي، فإنه يُريد بها المنفعة العامة، فما يعود بالخير على أكبر عددٍ مُمكن من

الناس أفضل مما ينفع فردًا واحدًا فقط، ومن هنا جاء تفضيلنا للعدْل والإحسان مثلًا

على مهارة شخصٍ مُعين في حرفةٍ ما؛ لأن الأوَّلَين يعمُّ نفعهما الناس جميعًا

بخلاف الثانية، فهي لا تُفيد إلا صاحبها أو نحو ذلك. هذا ويقرِّر «هيوم» أن

للفضيلة ثوابها وللرذيلة عقابها، وهما اللذة أو الألم الذي يشعُر به من يعمل

الفضيلة أو يأتي الرذيلة، وليس لهما من ثوابٍ أو عقاب وراء هذه اللذَّة العاجِلة

أو الألَم الذي يُصيب صاحب الرذيلة في حينها.